El término “opinión pública” ocupa un importante capítulo en cualquier manual o curso de Ciencia Política mínimamente riguroso. Puede definirse como el conjunto de ideas, creencias o actitudes que una parte de la sociedad tiene sobre temas de interés general, y se construye, en las democracias, a través del debate, la información y la interacción social. La opinión pública se manifiesta empíricamente en las encuestas, los votos, las protestas, las huelgas y otras expresiones de la sociedad civil.

Si tenemos en cuenta la revolución cultural que han significado internet y la Inteligencia artificial, podemos llegar a pensar que este concepto ha cambiado tanto en las últimas dos décadas que ya ha creado, como diría McLuhan, una nueva galaxia tan importante o más que la producida por la imprenta en el siglo XV. Una mera opinión abarca cualquier aspecto cultural (si nos gusta o no Rosalía, el fútbol, la obra de Luis Buñuel, la novela Sur de Antonio Soler, la gastronomía vasca, etc), pero cuando hablamos de opinión pública entendemos que se trata de opiniones dirigidas a los asuntos políticos. La opinión pública no es solo lo que piensa un grupo más o menos importante de ciudadanos sobre el gobierno, los partidos o los actores políticos, ni la suma de opiniones políticas individuales. Es un campo de pulsiones simbólicas donde se cruzan discursos, emociones, medios e intereses. En las democracias liberales la opinión pública reproduce el conjunto de ideas y actitudes que una parte significativa de la sociedad tiene sobre temas de interés general a través del debate, la información y la interacción social, influyendo más o menos decisivamente en la política y en la toma de decisiones. Aunque puedan estar manipulados, el politólogo debe centrarse en los datos que se encuentran en las encuestas, los votos y, recientemente, en las redes sociales. El politólogo observa y entiende que el público es el sujeto pero también el objeto de su investigación. La creciente importancia de las redes sociales me lleva a suponer que ahora mismo se estarán escribiendo miles de libros y tesis doctorales sobre las redes en la esfera de lo político. Los líderes y los gobernantes de todo el mundo escriben breves mensajes casi a diario. Esta brevedad del discurso político, esa rutina diaria y la falta de desarrollo argumental, conducen con mucha facilidad al fenómeno del “populismo en las redes”. Es un espacio inmenso que se ha abierto a los estudiosos y académicos de la política actual.

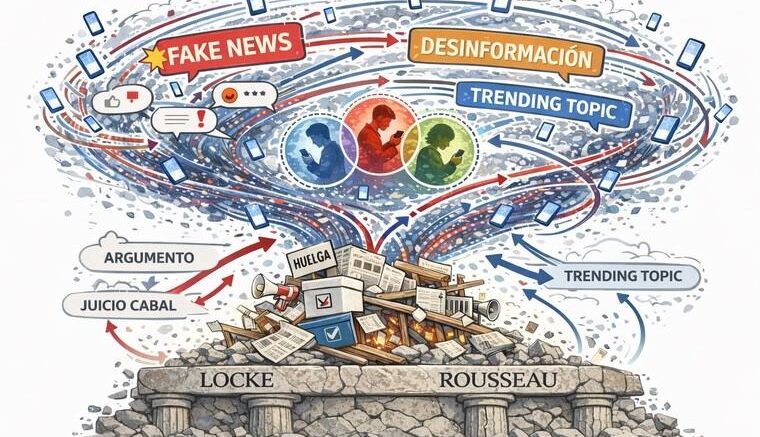

En el pasado podemos encontrar algunos antecedentes a lo que entendemos hoy por opinión pública, aunque las diferencias son enormes. Comparar el fenómeno que arranca en la sociedad de masas a partir de la radio y la televisión con términos como la “vox populi” del Imperio romano, la “fama pública” de Maquiavelo (que se podría acercar al significado de “rumor”, aunque a veces en El príncipe se plantea de forma muy moderna y realista la imagen que debe tener el príncipe sobre sus súbditos), el “espíritu” de Montesquieu o la “voluntad general” de Rousseau es muy difícil. Ni siquiera las ideologías que comienzan a aparecer a partir de la Revolución francesa o la “conciencia de clase” marxista son comparables a la eclosión que se produce en la sociedad de masas del siglo XX y en la nueva galaxia de internet de nuestro siglo. Porque todos esos posibles antecedentes históricos se gestaron sobre todo en forma de conceptos introducidos por unos pocos pensadores y no afectaron apenas a la sociedad. Tal vez el autor que estuvo más cerca de nuestro concepto actual de opinión pública sea John Locke (1632-1704), ya que con el liberalismo que introduce en el siglo XVII formuló una doctrina que se fundamenta no solo en la legitimidad sino también en la idea de un gobierno justo en el contexto de una sociedad libre. Además, si tenemos en cuenta su vigencia y su influencia, creo que podríamos considerar a Locke el gran superviviente de la historia del pensamiento político. Seguido por una infinita estela de discípulos, Locke puso la primera piedra para que llegáramos al concepto de opinión pública de nuestra época. A diferencia de Locke, Rousseau planteó una democracia directa y participativa en sociedades muy pequeñas (utópicas), y nunca postuló una democracia representativa compatible con una sociedad a gran escala. Al rechazar la representación parlamentaria y proponer una democracia directa, lo que sí me parece de rabiosa actualidad potencial en Rousseau es su idea de la participación de todos los ciudadanos representados por ellos mismos, porque, con la tecnología de hoy en día, los ciudadanos podrían sustituir a los parlamentarios si pudiesen votar cada noche leyes vinculantes desde el sofá de su casa a través de una cuenta personalizada en su ordenador o teléfono móvil. Fantaseo sonriendo con esa sociedad, con ese caos absoluto e ingobernable, con esas insufribles campañas permanentes de publicidad y propaganda. Me viene a la cabeza el cuento de Borges La lotería en Babilonia, en donde una sociedad imaginaria sortea cada día no solo premios y castigos, sino las funciones laborales de cada ciudadano, pudiendo tocarle a uno ser bombero el martes y policía el miércoles, hasta las penas de prisión se sortean sin hacer ninguna referencia a la justicia. Es la imposición sistemática del estado (la participación es obligatoria para todos los resignados ciudadanos), la imposición de un azar artificial en el azar natural de la vida y el mundo. La rifa permanente como principio democrático, legítimo y justo, el estado lotería…

La gran objeción contra la democracia ha sido siempre que el pueblo “no sabe”. Platón estaba muy convencido de esto al proponer un gobierno de filósofos, es decir, un gobierno de su gremio… Cuando decimos que la democracia se basa en la soberanía popular, sobre todo nos referimos a su principio de legitimación. Pero para que esa soberanía pueda ofrecer un contenido hace falta que pueda expresarse con unos mínimos criterios de racionalidad. El contenido necesario para esa expresión está en la opinión pública. Un “no sabe no contesta” unánime crearía una democracia tan absurda como la del genial cuento de Borges. A grandes rasgos, en la opinión pública de las democracias occidentales parecen convivir dos flujos que se aceptan en mayor o menor grado. Por una parte se reconoce como algo importante el consenso (unos valores básicos muy compartidos, una constitución que explicita las reglas del juego o la vinculación cultural con la tradición), pero por otra parte también se presupone el disenso que hace referencia a la pluralidad. Los medios de comunicación de masas y las redes sociales pueden fomentar tanto el consenso (hay muchos estudios que dan cuenta de que al ciudadano medio le atrae comprar una marca que consume mucha gente o votar a un partido que piense que puede ganar con su voto) como el disenso (que personaliza su caso y su opción con mayor concreción). El bipartidismo tiende a fomentar estructuralmente el consenso mientras que los sistemas multipartidistas lo hacen hacia el disenso y acaso también hacia la polarización. Me pregunto si, en general, los sistemas de partidos bipartidistas pueden ser considerados más estables y conservadores que los multipartidistas.

La opinión pública en los sistemas totalitarios está tan condicionada por la propaganda que los ciudadanos apenas se interesan por la prensa. Por eso se suele diferenciar entre la opinión “del público” y la opinión “en el público”. La segunda no se considera una opinión autónoma por estar determinada por el miedo, la propaganda, la delación o la cárcel. Por el contrario, la opinión pública autónoma implica un microcosmos altamente competitivo de políticos y grupos de presión que maniobran para robarse las opiniones y los votos. Sus constantes encontronazos en los medios son una fuente inagotable de opinión pública que, en los mejores casos, clarifica posturas y anima a la participación. Pero esa temperatura también suele llevar al envilecimiento, a la simplificación, al prejuicio o al populismo más estúpido.

Por supuesto, la opinión pública de cualquier individuo depende en gran medida de grupos de referencia como la familia, la confesión religiosa, la raza, la clase social, la lengua y muchas otras identificaciones grupales. En cualquier comunicación hay emisores y receptores. Por eso es importante analizar bien las emisiones, su grado de información racional, su carga emocional, sus variables y correlaciones, los flujos mediáticos y las redes sociales por donde discurren. Algunas correlaciones pueden ser útiles a pesar de ser muy obvias: a mayor nivel de carga emocional, menor racionalidad del discurso; a mayor información veraz, la racionalidad aumenta. Es difícil evaluar “la calidad informativa” de los contenidos emitidos. Grandes emisores en las redes (como los “influencers”) pueden estar muy informados en direcciones tóxicas, maniqueas y prejuiciosas. El fenómeno de las fake news y la desinformación aumenta exponencialmente al mismo tiempo que las fuentes de información antes respetadas se empequeñecen. Parece que la desinformación es sobre todo un fenómeno global y juvenil. Es probable que los jóvenes se aburran con el formato clásico de los periódicos y telediarios tradicionales. Demasiados trajes y corbatas y muy poca transgresión divertida. Una fake new incendiaria, como la de decir sin ninguna prueba que las mujeres de los presidentes Sánchez y Macron son hombres, tiene algo de gamberrada juvenil…

Entre los autores que han tratado la opinión pública hay que mencionar a Walter Lippmann (Public Opinion 1922), Jürgen Habermas (Teoría de la acción comunicativa 1981) y Pierre Bourdieu (Sobre la televisión 1996). Para Bourdieu, la opinión pública no existe porque está siempre manipulada. Más recientemente, desde una perspectiva psicológica-social, “The Anxious Generation” de Jonathan Haidt (2024), explora los efectos de las redes sociales sobre las estructuras emocionales y cognitivas de las cohortes más jóvenes.

Parece claro que un imparable fenómeno de “algoritmización” se expande en las democracias occidentales produciendo emisiones muy negativas sobre la construcción de la opinión pública. Las redes sociales no amplían la opinión pública, la fragmentan, la aceleran y la convierten en espectáculo. Ya no hay apenas opinión pública, sino múltiples grupos de identificación maniquea, cada uno convencido y orgulloso de ser el mejor. La estadística sustituye al argumento; el trending topic al juicio cabal.

En las democracias liberales consolidadas, los grupos de presión hegemónicos pueden llegar a monopolizar la información. A pesar de presentarse respetuosos con la verdad, la libertad de pensamiento y de expresión, muestran con demasiada frecuencia que la libertad de expresión no es igual para todos. Por eso, para conseguir una opinión pública autónoma con capacidad crítica, es tan importante un requisito clave: el policentrismo informativo. No debemos confundir el pluralismo de los medios de comunicación con la igualdad de los medios. En los regímenes totalitarios, la información se caracteriza por ser radicalmente unicéntrica y monocolor. La única voz es la del régimen, es decir, la de una propaganda implacable que ya se instala estructuralmente desde la educación, desde esa fuente de adoctrinamiento y creación de opinión pública a largo plazo.

Otro problema que hay que abordar es el de la coherencia de la opinión pública. La eficacia de las ideologías (pienso ahora en el marxismo) está en gran medida en su sistematicidad y su coherencia. El ciudadano que nutre su opinión pública en una ideología se sentirá más seguro que otros porque esta opera como un sistema de creencias que puede aproximarse mucho a una religión. Las ideologías, acaso con la excepción del liberalismo, tienden a la cerrazón. Paradójicamente, el ciudadano o el político informado, culto y abierto a recibir nuevas informaciones será más propenso a la duda y a la contradicción. La fuerza de su mente abierta es también su gran debilidad.

Para llegar a alcanzar una opinión pública mínimamente definida (que anime a la participación) se requiere tener la convicción de que con el voto podremos influir, aunque sea en un grado ínfimo, a mejorar nuestra situación. Los estudios sobre participación muestran que los grupos marginados como los gitanos o los que forman las comunidades negra e hispana en Nueva York han tendido a no votar. No votan porque no tienen ni un solo átomo de confianza en el sistema.

Creo que podemos pensar que en la mayoría de las democracias occidentales se muestra una opinión pública que en realidad ha sido considerablemente conservadora (también en la española ya que nuestros votos han tendido a situarse desde la transición en torno al centro). Hay opiniones públicas extremistas, hoy sobre todo fomentadas en las redes, pero no suelen llegar al poder y, cuando llegan, se moderan. Veo en el populismo algorítmico un nuevo enemigo cada vez más poderoso contra la opinión pública autónoma y, consecuentemente, contra la democracia. Pero aunque la democracia parece estar perdiendo el peso y hasta el prestigio que tenía, espero que nos sigamos acordando de las sabias enseñanzas del viejo Locke.